|

| |

| 红外光谱的发展历程 |

| 来源:中国粉体技术网 更新时间:2013-09-23 13:58:20 浏览次数: |

|

| |

(中国粉体技术网/三水)红外光谱法(Infrared Spectrometry,IR)是利用物质分子对红外辐射的吸收,并由其振动或转动运动引起偶极矩的精变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,得到由分子振动能级和转动能级变化产生的振动-转动光谱,又称为红外光谱。红外光谱法是一种鉴别化合物和确定物质分子结构的常用分析手段。这种分析技术不仅可以对物质进行定性分析,还可对单一组分或混合物中各组分进行定量分析,尤其是在对于一些较难分离并在紫外、可见区找不到明显特征峰的样品,可以方便、迅速地完成定量分析。

William Herschel于1800年在实验中发现了红外光。Nipce和Daguerre于1829年发明了照相底版,并发现照相底版对红外光敏感。Abeny和Festing于1881年用照相法记录了有机液体吸收1.0-1.2μm波长的红外光谱,从而揭示了原子团和氢键的近红外光谱特性。Cobeltz于1905年发表了128种有机和无机物的红外吸收光谱,红外光谱法诞生。

1947年,世界上第一台实用的双光束自动记录红外分光光度计在美国投入使用,这可称为第一代红外分光光度计。它首先在有机化学中被广泛应用,在矿物学、材料学中的应用发展很慢,原因之一是早期的样品处理技术主要适合于低折射率的软化合物,对高折射率的硬的无机物样品完全不适用。因此当时发表的一些图谱的可靠性不高,不具代表性。原因之二是谱的解释困难(纯矿物标样难以制备)。对于有机化合物,可以近似地认为有机分子是孤立的弱相互作用的实体,并且认为许多周围的键和基(C—H,O—H,C=C,C≡N)独立地进行振动,与其余部分结构无关。而矿物学家、无机材料学家则不可能不考虑固体的相互作用,因为在无机固体中几乎只有羧基可认为是孤立振动的。原因之三是最早的光谱仪波长范围是2.5-15.4μm,虽然足以揭示有机物的多数重要特征,但大多数无机固体在16.7μm以上不存在基本吸收带。

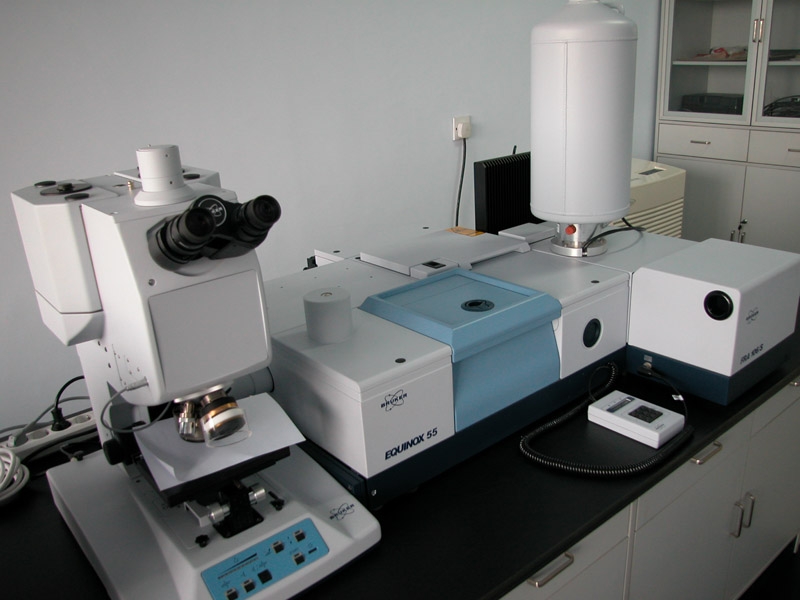

目前较为通用的是第三代红外分光光度计,采用了傅里叶变换技术和计算机技术,红外谱仪的波长范围已可达40-50μm,足以观察到大多数无机固体的基本振动,并且分辨率高、样品需用量少、测定速度快。此外,仪器中带有数据库,便于将测试样品的图谱和数据库中图谱进行对比。近年来,由于激光技术的飞速发展,可调激光器作为红外光源代替了色散器,第四代激光红外分光光度计已研制成功并开始投入使用。拉扎雷夫(Lazarev,1972)曾指出“红外光谱是一个不亚于X射线相分析的方法,在某些方面,红外光谱更好一些,因为它能够确定配离子的结构”。

红外光谱仪 |

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|