在高聚物基料中添加硅微粉填料,不仅可降低高分子材料成本,还可提高材料的尺寸稳定性,并赋予材料抗压、抗冲击、耐腐蚀、阻燃、绝缘性等特殊的物理化学性能。

如何提高硅微粉在高聚物中的流动性,降低其粘度,提高整体填充率一直是行业内比较热门的研究方向,而硅微粉的这些性能,很大程度上取决于其吸油值的大小。

吸油值也称树脂吸附量,表示填充剂对树脂吸收量的一种指数。在实际应用中,大多数填料用吸油值这个指标来大致预测填料对树脂的需求量。吸油值不同,则粉体填料的粒度、比表面积、分散性、润湿程度、吸附性能不同,从而影响粉体与高聚物作用的相容性,所以吸油值直接影响材料质量、性能及用途。

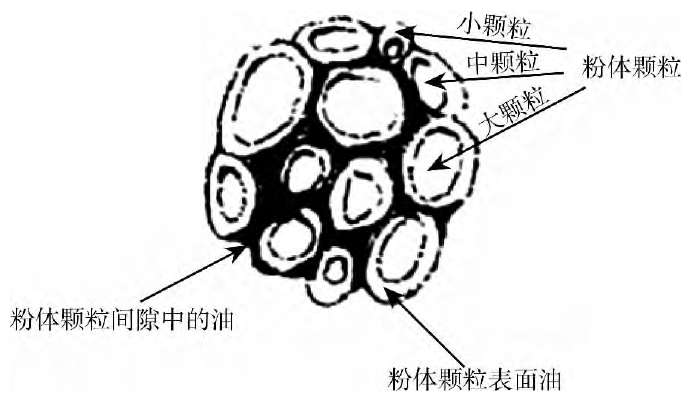

图1 粉体吸收油的两种主要形态

吸油值与粉体的大小、形状、分散与凝聚程度、比表面积及颗粒的表面性质有关。但由于硅微粉主要作为填充料用于相关行业,对粒径的要求很高,故通过增大粒径来降低比表面积从而降低吸油值的方式有一定的局限性。因此,由图1可知,如何减少硅微粉颗粒表面和空隙的油(树脂)是降低其吸油值的关键。

1、试验方法

(1)实验原料

天然石英原矿分别通过球磨、振动磨、气流磨分级系统制作的平均粒径在2.5-3.0μm的超细硅微粉;

平均粒径为20±0.5μm硅微粉成品及其产生的布袋除尘粉;

三种平均粒径为20±0.5μm的硅微粉(普通硅微粉、铝酸酯改性剂改性后的硅微粉、硅烷偶联剂改性后的硅微粉)。

2、研磨设备对硅微粉吸油值的影响

表1 不同研磨分级设备生产硅微粉粒径分布及吸油值

由表1可知,球磨机、振动磨和气流磨所得硅微粉样品的平均粒径差别不大,故可认为三者因粒径引起的吸油值变化不大。但三者的吸油值检测结果为:气流磨>球磨机>振动磨,主要是振动磨硅微粉样品在整个体系中粗细微粉分布较好,细颗粒较好的填充中粗颗粒之间,增大了整个体系的填充性,使得分布在颗粒空隙中的油减少,从而整体降低了整个系统的吸油值。

表2 不同研磨分级设备生产硅微粉的振实密度

由表2可知,振动磨硅微粉样品的振实密度最高,进一步验证良好的粒径分布可有效降低粉体间的空隙率,提高粉体填充性。

3、原有粉体系统中添加微粉对硅微粉吸油值的影响

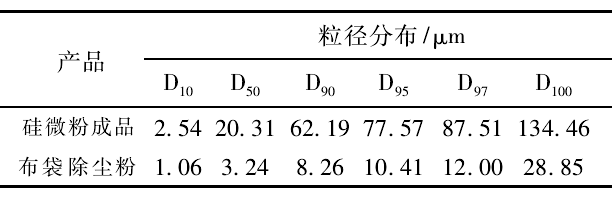

表3 硅微粉成品及布袋除尘粉粒径分布

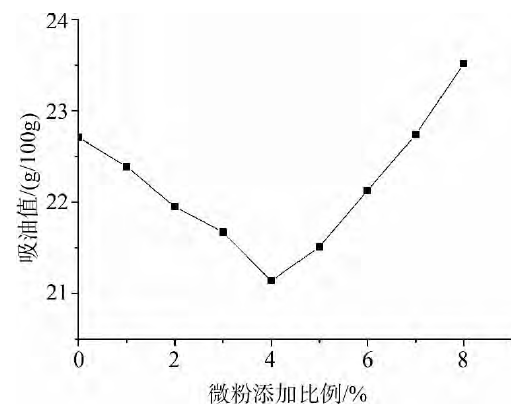

表3为20±0.5μm硅微粉成品和其生产过程中布袋产生的除尘粉的粒径分布,图2为硅微粉成品中按不同比例添加布袋除尘粉引起的吸油值变化(此举为模拟生产过程中调节风门和分级频率控制旋风收集和布袋除尘出料比)。

图2 硅微粉成品中添加布袋除尘粉引起的吸油值变化

由图2可知,当布袋除尘粉添加量控制在4%左右时,能够有效填充硅微粉成品中颗粒与颗粒产生的空隙,从而降低系统吸油值。但随着布袋除尘粉的持续增加,系统吸油值迅速升高,这是因为在硅微粉成品颗粒填充饱和后,新的布袋除尘粉之间又形成新的颗粒间隙,同时微粉粒径较小,比表面积较大,表面能升高,其表面也具有较高的吸油能力,造成系统吸油值升高。

在实际生产中,可通过调节分级频率和风门大小来控制硅微粉颗粒大小比例,从而降低硅微粉成品的整体吸油值。

4、改性剂对硅微粉吸油值的影响

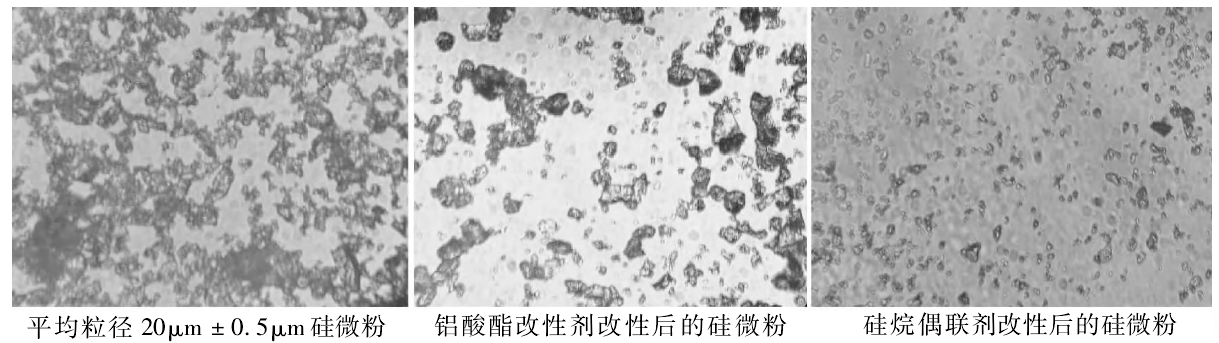

图3 不同硅微粉在电子显微镜下的分散状况

图3为平均粒径为20±0.5μm硅微粉、铝酸酯改性剂改性后的硅微粉、硅烷偶联剂改性后的硅微粉在电子显微镜下的照片,由图可知,硅微粉分散性大小为硅烷偶联剂改性后的硅微粉>铝酸酯改性剂改性后的硅微粉>平均粒径为20±0.5μm硅微粉。

表4 不同改性硅微粉产品的吸油值

表4为平均粒径为20±0.5μm硅微粉、铝酸酯改性剂改性后的硅微粉、硅烷偶联剂改性后的硅微粉吸油值对比:平均粒径为20±0.5μm硅微粉>铝酸酯改性剂改性后的硅微粉>硅烷偶联剂改性后的硅微粉。

改性剂可降低硅微粉表面吸附油脂的能力,减少粉体团聚产生的粒子间空隙,从而降低粉体吸油值,且硅烷偶联剂对硅微粉的改性效果较为明显。

5、结论

(1)采用振动磨分级系统生产的硅微粉的填充性较气流磨和球磨机较高,故其吸油值最低。

(2)硅微粉成品中添加一定比例的微粉可有效减少粉体系统颗粒间隙,从而降低产品吸油值。在实际生产中,可根据生产不同粒径的粉体,调节分级频率和风门大小,有效改变所产生布袋除尘粉的量,从而提高旋风收集产品的吸油值。

(3)改性剂对粉体吸油值影响明显,其中又以硅烷偶联剂对硅微粉改性效果最佳。在实际生产过程中,需要根据不同行业需求,选择不同的硅烷偶联剂。

更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)

|