中国地质博物馆珍藏着一块堪称镇馆之宝的水晶,这块水晶晶体发育较完好,整个晶体大约由13~15个同种晶体平行连生而成,单个晶体呈六棱柱状;体型硕大,晶体高1.7米,最大宽度1.7米,厚l.0米,重达3.5吨。外观看起来像一座晶莹剔透的金字塔,晶面在阳光下熠熠闪光。看到它的人,无不驻足称奇,感叹大自然的神奇。它就是旷世奇石——“水晶王”。

水晶,顾名思义,透明如水的晶体。因其晶莹剔透,如水似冰,故在我国古代有“水精”、“水玉”之美称。其化学成分为二氧化硅(SiO2),是一种叫石英的矿物。结晶完美的水晶晶体,常见的是由六方柱和菱面体组成的棱状柱体,在其柱状晶面上常可以看到横纹。多个长柱体连结在一块,称为晶簇,美丽而壮观。纯净的水晶为无色,当含铝、铁等微量元素时呈紫色、黄色等。水晶形成于岩脉或晶洞里,水晶的生成首先需要有富含二氧化硅的热液来源,其次需要充裕的生长空间,同时在两至三倍大气压力下,570℃以上温度,并在充足的生长时间里,才会依着“三方晶系”的自然法则而结晶成柱状的晶体。

大自然慷慨地将其恩赐给了我国江苏省东海县,使东海成为闻名遐迩的“水晶之乡”。“东海有水晶,天下皆出名。水晶是个宝,大家争着找”,在东海当地流传着这样一句俗语。可是,这么巨大的“水晶王”是怎么形成的,它在当时又是如何被人们发现的呢?

大约23亿年前,东海一带还处于茫茫苍苍的古海洋中。地壳不断运动、变迁,经历了多次地质作用,地壳深延伸积累了丰富的变质热水溶液。到了2亿至3亿年前,地壳运动非常强烈而频繁,在东海县西侧形成了驰名中外的郯庐断裂带,东侧形成了海泗断裂,且断裂的周围又形成了大量的节理、小断层。与此同时,携带大量含二氧化硅的岩浆涌向地表。由于得天独厚的地理、地质条件,一部分岩浆在近地表冷却形成花岗岩体,其携带的含二氧化硅溶液沿着断层、节理运移,在温度、压力合适的环境,二氧化硅结晶并沉淀下来,从而形成了今天东海的水晶矿。

历史记载,东海人早在300多年前就已开采和利用水晶了。但是受长期小农经济制度所限,只能是小打小闹,零挖散采,因此“守着水晶窝要饭吃”。直到新中国成立后,随着人民生活水平的提高和科技的发展,水晶的用途日益扩大,国家因此加强了水晶的开采和开发工作。

房山乡位于东海县城东南10千米处,因其山有石如房而得名,史上曾多次发现过大水晶。“水晶王”就出现在房山与牛山之间的柘塘朱郭村。起先,村干部苗福青和社员们在一个叫“大坟头”的岭坡上挖水晶,在离地面3米多深的塘子里挖出了胭脂泥。这种土为浅红色,砂拢拢的、粘丝丝的,如筛过的细砂。他们又向下追了2米多深,粗壮的“石龙”不期而至。“石龙”是当地人对“水晶脉”的爱称。1958年8月6日这一天,东海人第一次因水晶而自豪无比,因为这天我国“水晶王”在朱郭村的岭坡出土!

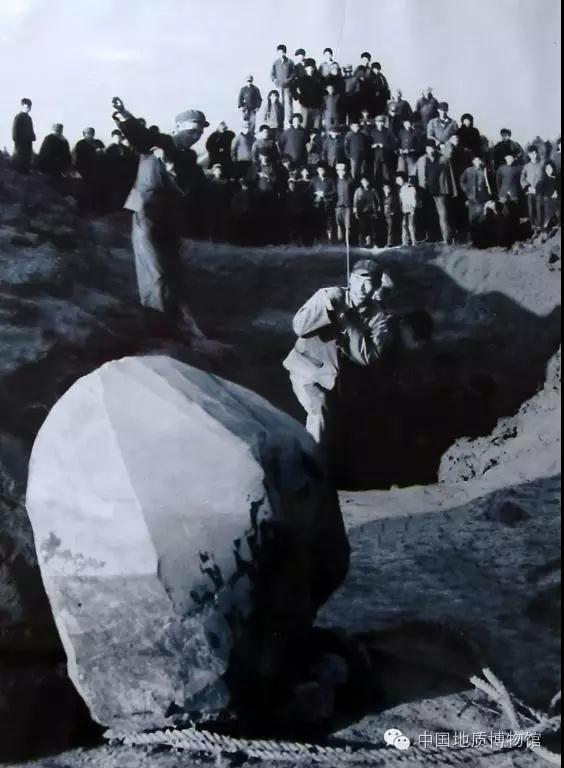

“找到大晶子啦!”人们欢呼雀跃,奔走相告。民兵们使出平日练兵习武的看家本领,在“石龙”的平行线上凿了三个炮眼,填进炸药。一声令下,随着炮声响起,闪光耀眼的晶子像五指山下的美猴王一样,从石龙里活蹦乱跳地蹦了出来。硝烟散去,人群从四面八方涌来。一下子被石塘里的景象惊呆了:一块超大水晶岿然不动,稳坐塘底。瞧那巨大的块头,两个人都抱不过来。当时三炮只响了两炮,而就是这当中的一眼哑炮,才让“水晶王”幸免于难,侥幸安然出世。

“水晶王”问世(钟柏友摄)

柘塘水晶矿工地上,村民们在七八米深的大坑中奋力开采。一般水晶都是零散挖掘的,像“水晶王”这种大矿石实属罕见。地面上排列着出土的水晶,小的如鸡蛋,大的似磨盘。每块水晶出土后,村民们都及时用红漆在上面编写号码,以防散失。其中,不足50千克的有1000余块,重100多千克的有3块,重300千克至500千克的有6块,重约800千克的有2块,重1500多千克的只有1块。而为了拉出这块最大的“水晶王”,朱郭村村民买来了7千克粗铁丝、几十条粗绳,动员了全村303户的主要男女劳力,将大坑一侧挖成斜坡,垫上一排木头,再铺上一层大葱作润滑剂,用大铁丝和粗绳将大水晶拴上,前面拉,后边撬,一直到傍晚,才将其从塘中拖上了地面。

看到如此巨大的“水晶王”,欣喜若狂的农民们异口同声要把这无价之宝送到北京,献给伟大领袖毛主席。一份关于东海出土大水晶的报告与实物照片寄到了北京中南海,毛泽东主席指示要好好保护这一稀世之宝。后来,在原地质部部长李四光及副部长何长工的亲自过问下,有关部门与东海县领导取得了联系,将这块“水晶王”运到了北京。

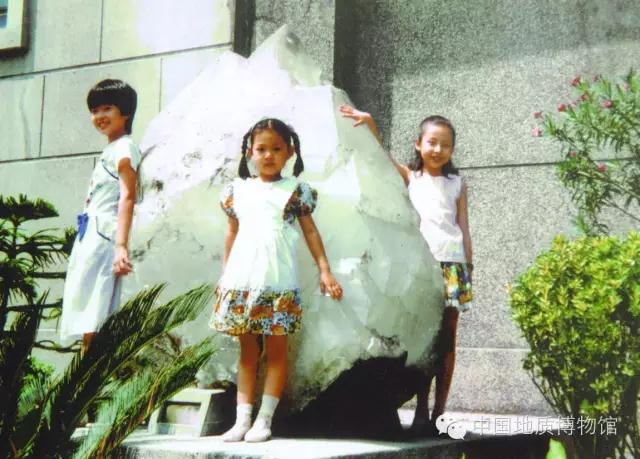

重达3.5吨的水晶王(郭克毅摄)

1959年10月1日,恰值新中国成立10周年,“水晶王”被作为我国首批发现的自然宝物公之于世,在北京展览馆的资源馆中展出,从此名扬中外。1961年中国地质博物馆接收了从资源馆送来的“水晶王”,自此,“水晶王”一直矗立于中国地质博物馆正门右前方的广场上,成为举世闻名的镇馆之宝。

更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)

|