商都县鑫垚钾业公司董事长薛永库(右)带领马鸿文(中)团队成员考察商都钾长石资源(刘昶江摄)

商都县鑫垚钾业公司董事长薛永库(右)带领马鸿文(中)团队成员考察商都钾长石资源(刘昶江摄)

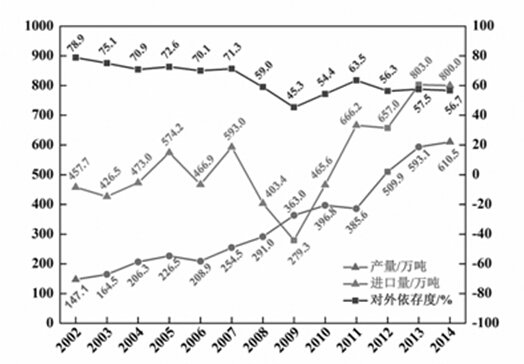

图1 中国钾肥的历年产量、进口量和对外依存度

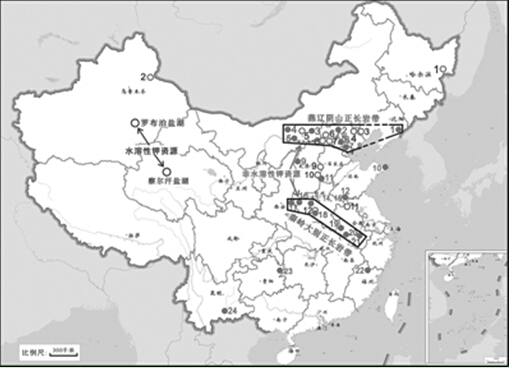

图2 中国富钾岩石分布图

2015世界钾盐钾肥大会于去年7月9日至11日在青海格尔木市召开。数百位国内外专家、学者和商界精英围绕盐湖资源综合开发、关键技术研发和钾盐化工未来发展等主题展开研讨交流。如何提高中国钾肥自给率,成为与会者讨论的热点之一。

钾盐作为重要肥料来源,是保证粮食安全生产供给的决定性资源。化肥对农作物产量的贡献率高达三分之一,其重要程度可见一斑。然而长期以来,中国作为水溶性钾盐资源极缺的国家,以仅占全球探明经济可采储量3.7%的钾盐资源,养活了占全世界近五分之一的人口,进口成为无奈的选择。

“近5年来,我国的钾肥自给率不足一半,而54.4%—63.5%都来源于进口。”中国地质大学(北京)马鸿文教授,带领研究团队一直从事非水溶性钾资源绿色加工技术的长期研究。在他们眼中,这件事关乎中国社会与经济发展的钾资源保障,更关系到国家粮食生产安全与矿业生态文明建设。他们的研究课题,正是中国钾盐工业当前急需解决的两个重大问题,即提高钾资源保证程度和实现绿色可持续发展。

大国农业 缺钾之困

钾作为植物生长三大要素之一,虽然不是植物体内的有机物成分,但却能促进光合作用,明显提高植物对氮的吸收利用,并很快转化为蛋白质,还能促使作物有效利用水分。自然界的钾资源分为水溶性钾盐和非水溶性钾矿两大类。前者主要用作钾肥生产原料。

2014年,全国共有钾肥生产企业200多家,资源型钾肥产能682万吨,产量553万吨(折纯K2O)。2015年,中国钾肥产能预计增长至约770万吨。

然而,仅依靠有限的盐湖钾盐资源,仍远不能满足国民经济发展和建设现代化农业的需要。钾肥供给受制于国际市场,已成为制约中国农业可持续发展的重要问题。

中国石化协会预测,2020年中国钾盐的总需求量为1300万吨,其中钾肥1180万吨,当年缺口达524.9万吨(K2O)。其中除氯化钾以外,其他钾盐消费量约360万吨。

《国务院关于加强地质工作的决定》(2006)明确指出,要加强非能源重要矿产勘查。在所列11种紧缺非能源矿产中,钾盐是唯一的非金属矿产。足见钾盐资源对于中国社会与经济发展的重要性与紧迫性。

以中国水溶性钾盐资源的储量来说,仅依靠盐湖钾盐资源提高产量之路注定行不通。在国土资源部2013年公布的7项“非金属矿产资源综合利用技术攻关重点”中,“非水溶性钾矿开发利用技术”位列第一,“钾长石综合利用技术”排名第六。国家对于非水溶性钾资源的开发利用已提上日程。而此时,马鸿文团队已在这一领域耕耘积淀了20年。

钾正长岩 破局关键

从1993年开始,马鸿文就带领团队将主要精力放在对“中国非水溶性钾资源评价与高效利用关键技术”研究上。

马鸿文介绍,虽然我国水溶性钾盐资源十分匮乏,但非水溶性钾矿资源却非常丰富,预测矿石量在1000亿吨以上,相当于K2O资源量超过120亿吨。要满足国民经济可持续发展和建设现代化农业的需要,提高钾资源保证程度,保证粮食生产安全,走技术创新之路,突破非水溶性钾资源绿色加工技术,是当前最值得探索、也是最现实的选择。

传统上,以获取某种可用元素或矿物为目的矿业开发过程,往往将其他所谓脉石矿物作为尾矿而废弃。研究伊始,马鸿文团队就对研究非水溶性钾资源利用技术预设了两大目标,即资源利用率最大化和加工过程能耗最小化。此前这一领域并非无人涉足,但以往研究大多仅局限于提取矿石中的钾,其他组分则完全废弃,造成加工成本高、资源浪费等问题。因此,马鸿文团队坚持践行矿物资源的绿色加工,长期致力于非水溶性钾资源高效利用技术的研究与工程化应用。

“事实上,国际上聚焦利用钾长石制取钾盐技术研究的历史已超过百年。”迄今仍在持续研究的主要有钾长石—霞石—石灰石烧结法、钾长石—石膏—石灰石烧结法、钾长石—硫酸—萤石低温酸解法、钾长石—石灰静态水热法等。但高温烧结法存在一次资源消耗量大、能耗高、CO2排放量大、硅钙尾渣排放量大等问题;低温酸解法不仅能耗更高,还存在氟化物严重腐蚀设备、污染环境、难以生产优质硫酸钾、副产无机硅产品市场受限等问题;静态水热法则存在钾长石分解不完全、产品钾养分含量低且呈强碱性、反应周期长效率低、难于实现规模化工业生产等问题。

20多年来,马鸿文团队对利用非水溶性钾资源制取钾盐关键技术进行了系统研究。“十一五”期间,团队承担国家科技支撑计划课题“非水溶性钾矿资源高效利用技术”,取得制取碳酸钾、硫酸钾、矿物基硝酸钾、磷酸二氢钾4项清洁生产技术成果,初步建立了非水溶性钾资源高效清洁利用的技术体系。2010年,马鸿文等出版《中国富钾岩石:资源与清洁利用技术》专著。这是他们对全国16处代表性钾矿资源高效利用关键技术研究成果的系统总结。翌年,该书入选中国新闻出版总署“第三届‘三个一百’原创出版工程”。

“十二五”期间,通过对东秦岭—大别工作区的重点地质调查和对前期成果的总结,他们进一步确定了中国非水溶性钾资源的主要类型为富钾正长岩,产地集中分布于中国东部的“秦岭大别正长岩带”和“燕辽阴山正长岩带”。两岩带矿石的K2O品位达12.0%—15.4%,估计钾资源量超过70亿吨,相当于全国水溶性钾盐储量的10倍以上。另外两处重要钾资源为:山西临县紫金山假榴正长岩,K2O品位11.9%—14.0%;云南个旧白云山霞石正长岩,K2O品位10.3%—12.5%。据已有地勘资料,两地钾资源储量超过3亿吨。

与此同时,团队通过系统的实验探索,创新性建立了正长岩型钾资源“水热碱法”制取钾盐技术体系。其核心在于按照钾矿石的不同属性,对主要含钾矿物分解反应的精准调控和对硅铝副产品的科学设计。其主要内容分为:

苛性钠碱液水热加工技术,适合处理富含钾铝的霞石正长岩。主要产品碳酸钾、磷酸钾、氢氧化钾,副产品氧化铝、沉淀硅酸钙、钠型或铵型分子筛、硅灰石粒状粉等。

苛性钾碱液水热加工技术,适合于处理富钾正长岩。主要产品硫酸钾、硝酸钾、沸石钾肥或钾型分子筛,副产品沉淀硅酸钙或硅灰石针状粉、高岭石纳米粉或煅烧高岭土。

石灰乳碱液水热加工技术,适合于处理低钠钾长石粉体。主要产品矿物基硝酸钾、腐植酸钾,副产品硅酸钙保温板、雪硅钙石粉体(矿物填料、吸附材料、废水处理)等。

上述水热碱法技术,均可实现钾矿资源利用率大于85%、K2O溶出率大于90%、有害“三废”零排放的“绿色化工”要求,是创制生态型钾肥新品种、发展绿色可持续中国钾盐工业新体系的核心技术。

生态钾肥 修复污染

在“十二五”收官之年,该团队承担的“非水溶性钾资源制取钾盐及前景分析”地质调查项目也圆满结题。相比于此前的技术研究,该项目更像是为规模化工业利用所做的资源评价与技术准备。

项目负责人杨静介绍,在“十一五”科技支撑计划课题积累的成果基础上,该项目进一步深入研究了“秦岭大别正长岩带”的钾矿资源特征;突破了“水热碱法”制取钾盐钾肥新工艺;对其应用前景进行了系统评价,为工业化利用此类钾矿资源提供了重要依据。

更重要的是,按照“十三五”期间国家对于农业化肥的新需求,团队及时调整研究思路,研制了可有效修复农田重金属污染的生态型矿物肥,对未来推广应用具有重大意义。《全国土壤污染状况调查公报》(2014)显示,我国耕地土壤污染的点位超标率为19.4%,主要污染物为镉、砷、汞、铅、铬等。其中镉污染的点位超标率最高,达7.0%。在利用东秦岭—大别富钾正长岩制备生态型矿物钾肥方面,团队通过系统深入的研究,成功制备出具有养分缓释、固化重金属离子、吸附有机污染物和保水等功能特性的矿物钾肥。

一面是要在化肥使用量零增长条件下保证土壤肥力,一面是发展绿色化肥产业、控制土壤污染刻不容缓。马鸿文团队的研究对这两个难题做出了回答。他们研发了直接水热碱法处理富钾正长岩制备沸石分子筛同时溶出钾的技术,解决了制取钾盐过程中85%以上的硅铝组份难以高效利用的难题。

“根据国家的重大战略需求,我们除了做水溶性钾盐研究以外,也在不断调整技术方案,生态型矿物钾肥就是一个案例。非水溶性钾资源从国家需要来说,可以解决两个重要问题,一是能极大改善我国的缺钾状况,二是解决农田土壤的重金属污染问题。沸石钾肥是一种非常环保的材料,不仅自身含有钾、镁、硅等营养元素,而且具有钝化重金属离子、调节土壤酸碱度和保水保墒的功能效应。此外,它的价格低廉,不会超过现有肥料品种的价格,不会增加农业生产成本和农民负担。”杨静说。

积淀20年,马鸿文团队创立的绿色加工技术体系已日臻成熟,只待规模化工程实施。“这里,还有这里……”马鸿文用手指着中国地质图上的秦岭大别和燕辽阴山一带。在这里,他们希望能够建设两个“非水溶性钾资源制取钾盐示范工程”。以使这套钾资源绿色加工技术,在中国钾盐工业可持续发展历程中尽早发挥作用。

绿色产业 效益可观

对于我国农业发展来说,马鸿文团队研发的绿色加工技术若能得以大规模工业转化,将对建设现代化农业及保证粮食安全产生深远影响。

目前,我国除氯化钾以外的其他钾盐产品,均以氯化钾为原料进行生产。马鸿文团队建立的利用非水溶性钾资源直接加工钾盐钾肥的技术体系,若付诸大规模工业化生产,预测届时可提供中国钾盐钾肥消费量40%的市场份额。

据测算,若规模化利用非水溶性钾资源形成新的产能,按K2O品位为12%、K2O回收率为85%估算,则全国每年开发利用约3600万吨钾矿石,即可满足2020年中国生产碳酸钾、硫酸钾、硝酸钾、磷酸钾和氢氧化钾的全部K2O消费需求,届时可减少作为化工原料的氯化钾消费量570万吨,相当于可以弥补当年钾肥缺口的68.6%,使钾肥对外依存度由目前的50%以上降低至18.8%。显然在国家层面上,这是一笔大账。

这些技术在工业上规模化应用有着多重意义。“首先,我国盐湖钾盐储量仅6亿吨,而非水溶性钾资源量超过120亿吨,至少相当于盐湖资源的20倍。非水溶性钾资源绿色加工技术实现工业化生产,将极大拓展我国可利用钾资源。其次,利用富钾矿石加工钾盐技术,与盐湖钾盐资源加工技术是完全不同的两个系统。这就相当于在现有钾盐化工之外开辟出一个新兴产业领域,创新了钾肥生产技术体系。第三,很多花岗岩型金属尾矿中,钾长石含量为30%—45%。上述技术为此类尾矿的工业利用提供了技术基础。最后,以上技术能够将钾矿石中85%以上的成分加工成产品,包括硅化合物、氧化铝、硅灰石、高岭土及多种新型建材等,从而引领矿产资源集约化、清洁化利用,显著减少其他非金属矿产开采,并最终形成钾盐工业新的产业集群。”马鸿文逐一细数这一技术的潜在价值。

自从十八大提出要推进生态文明建设后,全国各行业都开始向绿色要效益。马鸿文介绍,对于矿业领域,保护生态的最好办法就是坚持矿物资源的“永续利用、清洁利用、低碳利用、集约利用”。实现尾矿的资源化利用,就可大幅度减少一次资源开采,从而更有效地保护自然植被与生态环境。显然,实施建设生态文明的国家战略,大力发展矿物资源绿色加工产业,乃是必然选择!

针对业界对“水热碱法”技术的经济可行性疑问,马鸿文团队也做了详细的对比研究。

例如,以河南嵩县富钾正长岩为原料,采用水热碱法制取碳酸钾,与以察尔汗盐湖卤水为原料采用离子交换法和离子膜—流化床法制取碳酸钾过程对比:(1)水热碱法每万元产值的一次资源消耗为11.0吨,而后两种方法分别为249.7吨和290.3吨;(2)三种方法每万元产值的综合能耗折合标煤依次为1.03吨、1.40吨和1.48吨(后两法未计入太阳能)。

采用水热碱法制取硫酸钾,与以察尔汗盐湖卤水为原料采用曼海姆法生产硫酸钾,以及与罗布泊盐湖卤水直接生产硫酸钾过程对比:(1)水热碱法每万元产值的一次资源消耗为9.1吨,而后两种方法分别为121.3吨和72.1吨;(2)三种方法每万元产值的综合能耗折合标煤依次为2.37吨、5.46吨和2.88吨(后两法未计入太阳能);(3)水热碱法技术的钾回收率达94.7%,而后两种方法的钾回收率分别仅为76.2%和50.2%。

由此可见,规模化利用非水溶性钾资源,不仅在当前具有其现实的技术经济可行性,而且从长远看,亦极有可能对中国经济、特别是农业的可持续发展和保障粮食安全产生深远影响,同时也有助于提高中国在世界钾盐化工领域的核心竞争力。

企业需要创新技术推动持续发展,国家也需要创新技术开拓新的钾盐化工产业,推进矿业生态文明建设。“非水溶性钾资源水热碱法制取钾盐”技术体系,正是这样一种技术,其中孕育着百亿吨级的紧缺钾资源,孕育着一个全新的钾盐化工产业集群,更孕育着巨大的经济发展潜力与一种绿色、集约化的工业生产模式。

|