(中国粉体技术网/班建伟)近年来, 粉体表面改性技术一直是人们关注的技术之一。表面包覆改性只是表面改性技术中重要的一种。包覆, 又称为涂覆或涂层, 是利用无机物或有机物对矿粒表面进行包覆以达到改性的方法。

粉体的表面包覆是根据需要在其表面引入一层包覆层, 这样改性后的粉体可以看成是由“ 核层”和“ 壳层”组成的复合粉体。通过在粉体表面涂敷一层化学组成不同的覆盖层, 能够使其具有生物兼容性, 提高其热、机械及化学稳定性, 改变其光、磁、电、催化、亲水、疏水以及烧结特性, 提高其抗腐蚀性、耐久性和使用寿命。

1 机械化学法

机械化学法超细粉体表面包覆是指通过压缩、剪切、摩擦、延伸、弯曲、冲击等手段对粉体进行机械处理,使粉体表面活化能提高, 粉体表面活化点与改性剂发生物理、化学反应, 从而使改性剂均匀分布在粉体颗粒外表面, 各种组分相互渗入和扩散, 形成包覆。目前主要应用的有球石研磨法、搅拌研磨法和高速气流冲击法。其优点是处理时间短( 从几秒到几分钟) , 过程容易控制, 可连续批量生产, 有利于实现各种树脂、石蜡类物质以及流动性改性剂对粉体颗粒的包覆。

顾华志等]将一定质量比的CaCO3 和Ca(OH)2 在行星式球磨机中进行研磨,实现Ca(OH)2 对CaCO3 的包覆和活化,提高了CaCO3 分解形成的CaO 的抗水化性,得到性能良好的耐火材料。

2 气相沉积法

传统气相沉积法主要包括气相化学沉积法和雾化液滴沉积法,均是利用改性剂过饱和体系在颗粒表面聚集而形成对粉体颗粒的包覆。王显祥等以Fe(CO)5为物源,在常压喷动流化反应器中对云母粉进行了包覆,在适量氧气条件下沉积5min 制得色泽明亮的棕黄、黄色、猩红、金红色相的铁系珠光颜料。气相沉积法已在食品、材料、医药、化工等工业领域得到广泛应用。

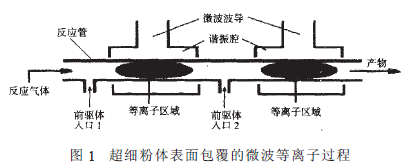

近年来,气相沉积包覆已可通过微波等离子体过程实现。颗粒在离开等离子区时,表面带有高密度的相同符号的电荷,可以有效防止颗粒间的团聚,这一特点是传统化学气相沉积所不具备的。超细粉体表面包覆的微波等离子过程如图1 所示。

粉体的表面包覆用了两个反应区, 即通过两个微波谐振腔, 反应管与谐振腔交界处是等离子区。在每一个反应区的前面, 两种不同的前驱体分别进入到反应系统中。在第一个反应区, 前驱体被蒸发并直接进入到反应管中形成纳米颗粒, 这些粒子带有同种电荷, 能有效地防止团聚。在第二个反应区, 由第一反应区形成的纳米颗粒作为这一反应区沉积的核层, 对其进行表面包覆。

为了得到均匀的包覆层, 需满足条件: ①两种组分不互溶, 组分不形成一般的化合物; ②两种组分的表面要满足第二相能够包覆在第一步骤中形成的核颗粒。

3 聚合物包裹法

在粉体表面包覆一层有机物质, 能够增强其抗腐蚀的屏障作用, 改善在有机介质中的润湿性和稳定性, 增强复合材料中的界面调控作用, 通过锚定活性分子或生物分子而具有生物功能性。高分子包覆的颗粒在催化剂、合成橡胶、化妆品、粘接材料、墨水、颜料、靶向药物等方面有重要作用。聚合物包裹法[主要有接枝聚合法、乳液聚合法及微波等离子体聚合法等。

接枝聚合法是在无机粒子表面上预先接枝上可参与聚合反应的基团或引发作用的基团或能使聚合反应终止的基团, 然后加入单体和引发剂( 预先接枝上引发基团时不需加引发剂) 进行聚合反应。Shiraiet al利用无机颗粒表面的羟基基团, 在Si、TiO2 和白炭黑等超细粒子表面接枝上具有引发聚合反应作用的基团,然后用这些基团引发乙烯基在粉体表面发生聚合反应, 有效提高了超细粉体在有机介质中的分散性。

乳液聚合法可以将无机粉末直接放入水中加入单体和引发剂进行无皂乳液聚合,或者可以预先通过外加表面活性剂减小无机粒子表面极性,提高单体和无机粒子的亲和性,使得单体在粒子表面聚集并聚合,从而形成无机粒子/ 聚合物复合乳胶粒子。黄忠兵等采用无皂乳液聚合包覆法, 以二氧化硅粒作为核颗粒,制备出二氧化硅/ 聚苯乙烯复合颗粒,其包覆层厚度达到100nm,具有良好的单分散性。

4 液相化学法

液相化学法是利用湿环境中的化学反应形成改性添加剂,对颗粒进行表面包覆。与其它包覆方法相比,液相化学法更易形成核/ 壳结构。常用的液相包覆法主要有沉淀法、溶胶- 凝胶法、杂絮凝法及乳液法等。

4.1 沉淀法

沉淀法是向含有粉体颗粒的溶液中加入沉淀剂,或者加入可以引发反应体系中沉淀剂生成的物质,使改性离子发生沉淀反应,在颗粒表面析出,从而对颗粒进行包覆。沉淀法包覆的关键在于控制溶液中的离子浓度以及沉淀剂的释放速度和剂量, 使反应生成的改性剂( 或其前驱体) 在体系中既有一定的过饱和度, 又不超过临界饱和浓度, 从而以被包覆颗粒为核沉淀析出。沉淀法主要可分为直接沉淀法、均匀沉淀法、非均匀形核法、共沉淀法、水解法等。

直接沉淀法是通过溶液中离子间的沉淀反应, 在核物质上直接生成包覆物。Watson et al以磁性Fe3O4/SiO2粒子为核心,在其表面包覆了一层无定形的纳米TiO2晶体,有效地抑制了在煅烧过程中磁性核心的氧化,包覆好的复合粒子可作为一种良好的光磁性催化剂。均匀沉淀法是通过引发体系中的化学反应生成沉淀剂, 调节化学反应的条件以控制沉淀剂的释放速度。从而得到包覆均匀的颗粒。

刘永峙等在片状铝粉表面包覆一层ZnS,制备出的复合粒子Al/ZnS 保持了Al 粉的红外低发射率并同时遮盖其金属光泽,有利于兼容可见光伪装。

非均匀形核法是利用改性剂微粒在被包覆颗粒基体上的非均匀形核并生长来形成包覆层。这种包覆技术的关键在于控制溶液中改性剂的浓度, 使其介于非均匀形核所需的临界浓度与均相成核所需的临界浓度之间,在此浓度范围下改性剂微粒满足非均匀形核条件, 从而以被包覆物颗粒为形核基体, 优先在该基体外表面形核、生长, 对颗粒进行包覆。张从容等在氢化钛表面均匀地包覆了一层SiO2, 制备出复合型发泡剂。有效延迟了核物质的释氢时间。

4.2 溶胶- 凝胶法

溶胶-凝胶(sol-gel)过程是指无机前驱体通过各种反应形成三维网状结构。超细粉体可以通过溶胶- 凝胶反应来进行表面包覆。溶胶- 凝胶法包覆的工艺过程是: 首先将改性剂前驱物溶于水或有机溶剂形成均匀溶液, 溶质与溶剂经水解或醇解反应得到改性剂( 或其前驱物) 溶胶; 再将经过预处理的被包覆颗粒与溶胶均匀混合, 使颗粒均匀分散于溶胶中, 溶胶经处理转变为凝胶, 最后高温煅烧凝胶得到外表面包覆有改性剂的粉体, 从而实现了粉体的掺杂改性。

溶胶-凝胶法制备的包覆式复合粒子具有纯度高、化学均匀性好、颗粒细小、粒径分布窄等优点, 且该技术操作容易、设备简单, 并能在较低温度下制备各种功能材料。它已在磁性复合材料、发光复合材料、催化复合材料和传感器等制备方面获得较好地应用。此外, 用溶胶-凝胶法将金属颗粒包覆上SiO2 层不但起到稳定作用,而且可以调控光学性质;将SiO2 包覆在CdS 表面可起到光解保护作用。

4.3 杂絮凝法

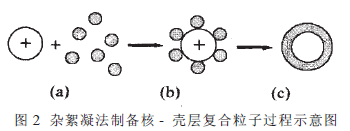

杂絮凝也叫异质絮凝,指带正电荷颗粒与带负电荷颗粒相遇后, 由于静电作用彼此吸引,形成中性聚集体迅速聚沉的现象。利用异质絮凝现象也可以对粉体的表面性质进行改性。

杂絮凝法制备核- 壳层复合粒子过程如图2 所示。首先通过(a) 步骤, 用原材料以高玻璃化温度合成大的核层粒子, 并以相对低玻璃化温度合成小的壳层粒子;大的核层粒子与小的壳层粒子带有相反符号的电荷, 当这两种粒子相遇以后, 由于静电作用相互吸引, 从而单层的小粒子就会均匀地覆盖在核层上; 再如(b) 步骤示,包覆在核层上的小颗粒的密度取决于核层与壳层粒子间的常规吸引力, 以及壳层小颗粒间的排斥力; 最后通过(c) 步骤, 杂絮凝聚集体在退火温度下进行退火, 退火温度介于壳层粒子与核层粒子的玻璃化温度之间, 壳层粒子在核层粒子表面展开, 最终形成均匀的包覆层。

Penpolcharoen et al 用杂絮凝法以钛酸丁酯(TBOT) 为钛源, 用乙醇溶液稀释,使TBOT 的浓度维持在0.005~0.020mol / L;将稀释的TBOT 滴加到α- Fe2O3的悬浮体中,控制水解条件得到TiO2 均匀包覆的α-Fe2O3。

4.4 微乳液法

我们将两种互不相溶液体在表面活性作用下形成的热力学稳定、各向同性、外观透明或半透明, 粒径10~100nm 的分散体系称为微乳液。微乳液包覆法首先是通过W/O( 油包水, 反相) 型微乳液提供的微小水核来制备需要包覆的超细粉体。微乳液液滴膜的强度、尺寸及增溶量都较大,被称作“ 微反应器”;然后通过微乳聚合对粉体进行包覆改性。

微乳液法包覆改性的关键在于一个适当的微乳体系。首先设计一个用来制备超细粉体的反应器, 然后选择一个可以增溶有关试剂的微乳聚合。吴其晔等采用两步连续反相微乳液法原位合成了铁钴镍/ 聚苯胺核-壳型纳米复合微粒。

5 微胶囊化法

微胶囊化改性是在粉体表面覆盖均质且有一定厚度薄膜的一种表面改性方法。通常制备的微胶囊粒子大小在2~1000μm,壁材厚度为0.2~10μm。微胶囊可改变囊芯物质的外观形态而不改变它的性质, 还可控制芯物质的放出条件;对在相间起反应的物质可起到隔离作用,以备长期保存;对有毒物质可以起到隐蔽作用。微胶囊技术在制药、食品、涂料、粘接剂、印刷、催化剂等行业都已得到了广泛的应用。

微胶囊技术可分为化学法、物理化学法及机械法三种。这几种方法都包括两个相同的步骤, 膜的形成与膜的固化。膜的形成,首先要把被包封的粉体乳化、分散、分细, 然后再以这些颗粒为核心,使聚合物成膜材料在其上沉积、包覆; 膜形成后,多数情况还需将膜固化,可通过化学反应、溶剂萃取或挥发、冷却以及这些过程的结合使用来实现。Rong et al用聚苯乙烯对Al2O3、SiO2 包覆过的TiO2 复合粒子进行了胶囊化。有效提高了核物质的吸光率及稳定性。

6 结语

粉体材料的表面包覆技术有效地改善了其易结块、分散性不好的缺点,使具有核/ 壳结构的超细粉体在化学、光学、电学、磁学、力学、催化、生物学和材料学领域得到更广泛的应用。包覆技术的选用,应根据核心粉体和包膜材料的特性以及改性后复合粉体的应用场合来综合考虑。随着科学技术的发展, 粉体包覆技术将进一步完善,有望制备出多功能、多组分、稳定性更强的超细复合粒子,这将为复合粒子开辟更广阔的应用前景。

►欢迎进入【粉体论坛】

|