|

| |

| 油酸对中铬黄颜料的表面改性研究 |

| 来源:中国粉体技术网 更新时间:2013-09-23 19:56:34 浏览次数: |

|

| |

(中国地质大学,北京/杨梦霞,索也兵,杜高翔,刘连花)中铬黄主要成分为铬酸铅的颜料,其化学组成为PbCrO4,含量约为90%~94%,外观为浅红黄色粉末,为单斜晶形,密度为5.1~6.0g/cm3,抗色渗性极好。颜料的分散稳定性一直是漆料行业研究重点之一,随着生活水平的提高以及科学技术的发展,人们越来越重视环保绿色生活,对漆料的要求也越来越高。分散性能好坏直接影响到漆料的生产和质量以及其对环境的影响,若中铬黄颜料在漆料中分散性和流动性好则能显著地减少油漆对环境的污染,吸油量越低,分散稳定性越好,同等质量的油漆所用的中铬黄就越少,从而减少环境污染。

常用的表面活性剂有高级脂肪酸及其盐、聚乙二醇(PEG)、磷酸酯、不饱和有机酸等,本文使用的油酸属于不饱和脂肪酸, 其HLB 值小于4,是一种不溶于水的表面活性剂。油酸的不饱和双键能参与基体聚合,具有亲油特性,羧基则具有亲水特性。除此以外, 油酸还具有无毒、环保、价格低廉且容易得到等优点,工业上常利用油酸作为表面修饰剂对无机粉体进行亲油改性,本文采用水浴加热的方法加入油酸改性中铬黄,从而改善其分散性,使其吸油量降低,改善其流动性能等。通过表面改性处理前后粉体的吸油量、流动性、沉降时间的测定、FITR、SEM指标的表征,分析油酸对改性前后粉体表面性质的变化及中铬黄的改性效果。

1 实验部分

1.1 原料及仪器设备

1.1.1原料:中铬黄,河北佳彩化工有限责任公司;油酸,西陇化工股份有限公司;亚麻油,锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司。

1.1.2仪器设备:数显恒温水浴锅,江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司;电热鼓风干燥箱,北京中兴伟业仪器有限公司;电子天平,上海精密科学仪器有限公司;磁力加热搅拌器,常州国华电器有限公司; PE983Gfourier红外分光光谱仪,(Fourier transform infrared microscope),FTIR,美国PERKIN ELMER; JSM-6701F冷场发射型扫描电镜,(The ice scanning electron microscopy),SEM,日本电子株式会社。

1.2 样品制备

称取50g中铬黄放入500mL的三口烧瓶中,置于85℃恒温水浴锅中搅拌预热。待样品温度升高后称取相应质量的油酸(加入的量分别为0.5%,1.0%,1.5%,2.0%,2.5%,3.0%)在300r/min低速搅拌的情况下逐滴加入中铬黄中。然后将搅拌器转速调至1500r/min搅拌反应50min后,取出得改性中铬黄,在烘箱中干燥后进行一系列的表征实验。

1.3 测 试

1.3.1吸油量测定方法:称取一定质量(1g)的样品于玻璃板上,用抹子研磨均匀后,逐步将油滴入中铬黄中,使其均匀调入原料,直至加入的油脂能使全部中铬黄原料粘在仪器的最低用油量。一般以100g颜料所吸收精致亚麻油的最低克数来表示。由于吸油量的测定方法至今仍然是手工调合, 靠触觉和肉眼观察终点, 因而带有一定的定性性质。

1.3.2流动性测定方法:称取0.3g样品于玻璃板上,一次性加入0.2mL亚麻油,用抹子抹匀,观察流动性。

沉降时间测定方法:称取一定质量(0.25g)改性后的样品,倒入50mL煤油中用磁力搅拌器搅拌10min后,用移液管移取25mL混合液入25mL刻度试管中静置并开始计时,试验沉降高度为6cm,以能看清5mL刻度为试验终点。此一段时间即为沉降时间。沉降时间越长,表明改性后的粉体在有机相中的分散稳定性越好。

1.3.3红外FTIR测试:将改性前后中铬黄粉体和溴化钾混合研磨,然后通过溴化钾压片法制得测试试样,经红外光谱仪进行定性分析。

1.3.4扫描电镜测试(SEM):将少量试样分散于乙醇溶液中,吸取少量试液,滴于硅板上用于扫描测试。

2 结果与讨论

2.1 硅烷偶联剂用量对改性效果的影响

为了考察油酸改性处理对中铬黄的流动性和吸油量的影响,对改性前后样品的相关指标进行了测试。测试结果见图1.

吸油量可以用来表征和评判粉体改性前后中铬黄颗粒分散程度。吸油量越小,说明粉体的分散性越好。由图1中结果表明,加入改性剂后中铬黄颜料的吸油量降低,随着加入量的增加,吸油量逐渐降低,由原料的30g/100g降低到17g/100g,综上所述,油酸具有良好的改性效果,经测试其流动性也有很好的改善。

图1改性剂用量对吸油量的影响

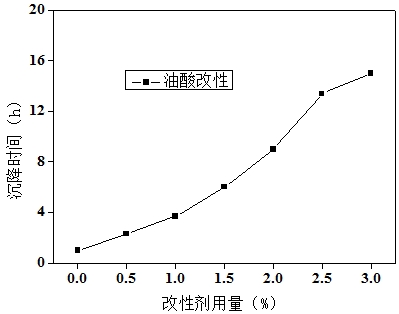

对改性剂用量分别为0%,0.5%,1.0%,1.5%,2.0%,2.5%,3.0%进行了试验,为了分析表面改性后样品与有机聚合物的亲和程度,对样品在煤油中的沉降时间进行了测定。实验结果见图2。

图2 改性剂用量对沉降时间的影响

2.3 改性中铬黄的FTIR分析

为了研究油酸与中铬黄表面的作用方式,对油酸改性前后的中铬黄样品进行了FTIR分析,结果见图3。

由图3可以看出,在852cm-1处出现的较强的吸收峰归结为中铬黄中CrO42-的伸缩振动吸收峰,改性后峰的强度减弱,表明油酸已吸附在中铬黄表面,经油酸改性后,在2924cm-1跟2854cm-1处出现的油酸的特征峰,分别为CH2和CH3的吸收峰,表明油酸存在于中铬黄表面,在1462cm-1处为CH=CH,以上结果表明,油酸对中铬黄有很好的改性效果,油酸跟中铬黄的表面作用方式为化学吸附。油酸用量相对于中铬黄用量只有3.0%,所以,特征峰的强度不够。

图3 中铬黄改性前后FTIR光谱图

为了观察粉体在干燥状态下的分散性,对改性前后中铬黄样品进行了SEM分析,结果见图4。

图4 中铬黄改姓前后SEM图

3 结论

(1)使用油酸对中铬黄进行表面改性能明显提高其在干燥状态下的分散性,吸油量由原来的30g/100g降低到17g/100g,降低了43.3%,沉降时间由1h增加到15h,随着改性剂用量的增加,改性效果越好。

(2)经油酸改性后的中铬黄的红外谱图表明中铬黄颗粒表面与油酸的表面作用方式为化学吸附,SEM分析表明油酸改性后中铬黄颗粒在干燥状态下的分散性明显提高。

(桂林非金属矿加工与应用技术交流会,发表于中国粉体技术杂志)

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|