(中国粉体技术网/班建伟)预防火灾, 是现代社会安全的一个主题内容。聚合物材料制品大多数易燃(LOI= 17%~ 20%) , 在一定情况下易诱发火灾。目前国内80%以上阻燃剂为卤素阻燃剂, 卤系阻燃剂阻燃效率高且适应性广, 但其在燃烧过程中会生成大量的烟和有毒且具腐蚀性的气体, 可导致单纯由火所不能引起的对电路开关和其它金属物件的腐蚀及对环境的污染。有研究表明, 火灾中80%死亡者是材料燃烧放出的烟和有毒气体造成的。

鉴于此, 各发达国家相继出台了一系列的阻燃标准和法规, 欧盟绿色双指令明确指出, 2006 年7 月1 日以后投放欧盟市场的电气类产品不得含有多溴联苯和多溴联苯醚两种有害的卤系阻燃剂, 这使得我国电器用塑料产品遭遇到了前所未有的绿色壁垒 。表1 为各国目前阻燃剂的应用情况, 我国88% 为卤系阻燃剂, 无机阻燃剂的应用还相对较少。

因此, 研制无卤、无毒、低烟、高效的环境友好型无机阻燃剂就成为我国当前阻燃研究的热点之一。目前全球3 家最大的卤系阻燃剂供应商( Albemarle 公司、Great Lake 公司和Dead Sea Bromine 公司) 也已转向无机阻燃剂的开发。

1 无机阻燃剂的阻燃机理

无机阻燃剂一般都是在气相或凝聚相发挥阻燃作用, 其阻燃机理可以归纳为以下几个效应。

1. 1 无机阻燃剂的冷却效应

某些无机阻燃剂, 如氢氧化铝( ATH) 、氢氧化镁( MH ) 、层状双氢氧化物( LDHs) 等, 在受热时会分解, 这类分解反应会吸收大量的潜热, 由此会降低材料表面的实际温度而使聚合物降解为低分子的速率减慢, 减少可燃物的产生。

1. 2 无机阻燃剂的稀释效应

多数无机阻燃剂在燃烧温度下都能释放出H2O、CO2、NH3、N2 等非可燃性气体, 这些气体可同时稀释可燃性气体和表面氧气的浓度而使得燃烧不能进行, 起到气相阻燃效果; 此外无机阻燃剂的填充量大, 不挥发, 一定程度下可稀释固相中可燃物质的浓度, 从而提高了制品的阻燃性。

1. 3 无机阻燃剂的隔断效应

无机阻燃剂形成隔离膜的方式有两种: 其一, 利用阻燃剂的热降解产物促使聚合物表面迅速脱水炭化, 进而形成炭化层, 单质炭不会发生蒸发燃烧和分解燃烧, 因此具有阻燃效果。其二,某些无机阻燃剂在燃烧温度下会分解生成不挥发的玻璃状物质包覆在聚合物表面, 这种致密的玻璃态保护层也起到了隔离膜的作用。多数含磷阻燃剂的阻燃作用就是通过这两种方式来实现的。

1. 4 无机阻燃剂的抑烟效应

无机阻燃剂的另一突出功能是抑烟效应, 如ATH、MH 、LDH s 等水合金属化合物的阻燃作用主要发生在固体降解区外层, 对固体降解区和预燃区的作用很小, 这就使得可燃物质的燃烧不受影响, 故产生的烟雾也相对较少。除此之外, 其外层的燃烧所释放的烟雾也会被这些化合物分解所释放的水汽稀释或吸收, 故具有较好的消烟作用; 另外, 某些钼类、铁类、锡类化合物也常作为抑烟剂使用, 钼化合物的抑烟是通过Lew is 酸机理的催化原理, 使聚合物在燃烧时不能通过环化反应生成芳香族环状结构, 而此环状结构化合物是烟的主要组成部分。

2 无机阻燃剂种类及研究现状

根据阻燃剂与聚合物间结构关系的不同, 可将其分为反应型和添加型阻燃剂。大多数无机阻燃剂属添加型, 主要包括氢氧化物、无机磷系化合物、氧化锑、硼酸盐、钼化合物以及近年来颇受关注的纳米层状硅酸盐。一般来说, 不同阻燃剂的复配体系常表现为多种阻燃机理的综合作用, 因此不同类型的无机阻燃剂复配能够起到事半功倍的效果。

2. 1 氢氧化物

氢氧化物阻燃剂主要有氢氧化铝( ATH) 、氢氧化镁( MH) 、层状双氢氧化物( LDH s) 等, 这类阻燃剂稳定性好、不产生有毒气体、发烟量小, 是无卤阻燃体系的主要成分, 其主要通过分解吸热和释放水分以达到阻燃抑烟效果。

Xing ui Zhang 等[将纳米级Al(OH)3 用于EVA 的阻燃, 当w(纳ATH ) = 60% 时,EVA 的氧指数即可达37.9%, 同时阻燃材料的力学性能下降不大; 李学锋等通过正交实验研究发现, 在100 份( 质量份)UPR 中添加75 份ATH、15 份氯化石蜡、6 份氧化锑、10 份硼酸锌及4 份磷酸三苯酯的协同阻燃体系能使UPR 氧指数高达36%; Zhenzhong Li 等将Mg( OH) 2 与膨胀型石墨复配用于EVA 的阻燃, 在100 份( 质量份) EVA 中加入120 份Mg (OH ) 2 ,10 份膨胀型石墨时, 其氧指数即可达到45%; M ouzheng Fu等将Mg (OH) 2 / SiO2 复配阻燃体系应用于EVA 的阻燃, 在EVA/ MH /SiO2 = 40/ 52/ 8( 质量比) 时, 材料的阻燃级别可达UL94V0 级, 同时还具有良好的抑烟效果。

层状双金属氢氧化物( LDHs) 具有类似蒙脱土的层状结构, 其层间可交换离子为阴离子, 类似为阴离子型粘土。水滑石是LDH s 的典型代表。常见的水滑石是含水的镁铝碱式碳酸盐化合物, 分子式为Mg6Al2 (OH) 16 CO3 4H2O, 其结构如图1 所示。近年来有关水滑石作为催化剂载体的研究一直是研究的热门, 最近又提出了使用该化合物作阻燃剂的设想。一般认为, 煅烧HT, 在低于200度时失去层间水, 此时仍保持层状结构; 在250~ 450度 , 层板上的OH脱水,CO2-3 分解放出CO2; 在450~550度 , 脱羟完全并最终生成混合氧化物(LDO) 。与单独的Al(OH)3 或Mg(OH)2 阻燃剂相比, 镁铝水滑石分解温度段既有低温段又有高温段, 兼具了Al(OH)3 和Mg(OH)2 阻燃剂的优点。

Camino G 等采用锥形量热仪对水滑石/EVA 复合材料的热分解性能进行研究,在 ( 水滑石) = 50%时, 阻燃复合材料的热释放速率及热分解温度均大大降低; 浙江大学包永忠等则通过水滑石存在下的PVC 原位聚合, 制备出了阻燃及力学性能良好的PVC/ 水滑石纳米复合阻燃材料。目前北京化工大学段雪教授研究了结构、形态、粒径均可控的水滑石产品并应用于EVA 的阻燃, 已取得了良好的效果。

2. 2 无机磷系化合物

无机磷系阻燃剂主要为红磷、磷酸酯及聚磷酸铵等。它们主要在凝聚相中发挥阻燃作用。无机磷系阻燃剂受热分解成磷酸、聚偏磷酸、偏磷酸等强脱水性的酸。这些酸可使高聚物脱水炭化形成炭膜, 这种呈粘稠状液态和固态膜不仅可以隔热, 而且还可以阻止可燃气体和氧气的扩散, 以达到阻燃的目的。大量的研究表明, 磷系阻燃剂与多种阻燃剂有协同效应, 其机理还有待于进一步深入研究。

Laoutid F 等研究了红磷与Al2O3 复配阻燃PET, 在w( 红磷) = 3%,w( Al2O3 ) = 2%时可以使PET氧指数达到34%以上; 郭锡坤等研究了红磷、ATH、MH 三者复配体系并应用于EVA 的阻燃, 结果表明, 该复配体系能在较宽的温度范围内起阻燃作用。刘治国等以三氯氧磷、2, 4,6三溴苯酚及三聚氰胺为原料合成了含磷溴氮的阻燃剂并应用于UPR, 在不影响UPR 机械性能的前提下, 阻燃性能比一般的磷溴阻燃剂更好。

除此之外, 无机磷系阻燃剂中聚磷酸铵( APP) 及其相应的膨胀型阻燃剂( IFR) 也已成为无机阻燃剂中较活跃的研究领域, 该类产品PN 阻燃元素含量高, 热稳定性好, 阻燃性能持久, 因而发展非常迅速。最为典型的膨胀型阻燃体系为聚磷酸铵( APP) / 季戊四醇( PER) / 三聚氰胺( Mel) 三者的复配体系。

研究发现, 当体系受热或燃烧时, 酸源APP生成聚磷酸, 使碳源PER 脱水炭化, 粘稠状的炭化物在体系气源Mel 所释放的NH3 、H2O 等气体的作用下膨胀, 形成微孔结构的阻挡炭层, 阻止热量的传递和可燃挥发性产物及氧气的侵入, 从而达到阻燃的目的。

王宇采用APP 作为酸源、PER 作为碳源、Mel作为气源的膨胀型阻燃剂阻燃HDPE, 在Mg ( OH )2 作为协效剂的情况下, 可使HDPE 氧指数达38%; 夏英等将APP 同时作为酸源和气源, PER 作为碳源的IFR 阻燃ABS, 在w( IFR) = 30%时, ABS 的氧指数可达27. 4%;。

2.3 纳米层状硅酸盐

上述无机阻燃剂大多在微米级, 由于与聚合物相容性较差,故大量微米级无机阻燃剂的加入对聚合物的力学性能会有一定的恶化, 而新型的聚合物/ 层状硅酸盐纳米复合阻燃材料利用纳米改性技术, 可以实现阻燃剂与聚合物在纳米尺度的复合, 从而形成一种性质全新的均相结构, 有望解决上述问题。

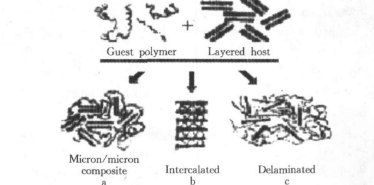

自20 世纪80 年代日本首次成功制备出了尼龙6/ 粘土纳米复合材料以来, 国内外先后报道了以聚酯、聚苯乙烯、聚丙烯等为基体的层状硅酸盐纳米复合材料。按照层状硅酸盐和聚合物结合方式的不同, 可将聚合物/ 层状硅酸盐纳米复合材料分为3 种类型: ( 1) 高聚物不能结合到硅酸盐片层中, 只能得到两相分离的复合物, 其性质和传统的微观复合物类似( 如图2a) ; ( 2) 聚合物链插层到硅酸盐片层中, 可制得聚合物与无机片层交替的具有插层结构的纳米复合物( 如图2b) ; ( 3) 硅酸盐层完全均匀分散于连续相的聚合物基体中, 形成剥离型纳米复合物( 如图2c) 。其中, 插层型和剥离型实现了聚合物和层状硅酸盐在纳米尺度上的复合, 被称为聚合物/ 层状硅酸盐( PLS) 纳米复合物。

图2纳米复合材料的插层和剥离结构

与其他的阻燃剂相比, 纳米层状硅酸盐在提高阻燃效率和改善材料的力学性能等方面都有着独到之处。Gilman J W采用锥形量热仪测定了纳米复合材料的阻燃性能, 在热流量为35kW/m2 的条件下, 比较了纯尼龙6 和蒙脱土(M MT) /尼龙6剥离型纳米复合物释热速率( HRR) 随时间的变化关系, 结果发现, 当w(MMT) = 5%时, 纳米复合材料的HRR 峰值比基体峰值减少了63%, HRR 平均值减少了50%, 同时对聚合物还起到增强和增韧的作用; Yimin Wan 等采用熔融插层法制备了PET/MM T 纳米复合材料, 当w(MMT) = 1%时, 复合材料的热变形温度较纯PET 提高了35度 , 拉伸强度提高了25%; Pramoda K P 等采用有机改性的粘土与PA6 复合制备了剥离型纳米复合材料, 在w( 粘土) = 2.5% 的情况下, 即可达到良好的热稳定性和阻燃性能。

国内中国科学院化学研究所漆宗能等对PP、PET、PS/ 蒙脱土纳米复合材料的阻燃性能方面进行了长期的研究, 已取得了可喜的成果。漆宗能指出, PLS 的阻燃机理主要来自两个方面, 首先, 在聚合物中以纳米尺寸分散的层状硅酸盐片层对聚合物分子链的活动具有显著的限制作用, 从而使聚合物分子链在受热分解时比完全自由的分子链具有更高的分解温度; 另外, 分布于聚合物中的硅酸盐层片还可以阻隔聚合物分解产生的小分子向燃烧界面迁移, 同时也可以阻隔外界氧气向界面内部迁移以达到阻燃的目的。

到目前为止, 在这一领域的研究比较集中的有日本丰田研究中心(TOYOTA Research Center) 、美国康耐尔大学( Cornell University) 以及中国科学院化学研究所等。

3 结语

人们在对无机阻燃剂需求量日益增大的同时, 对其性能的要求也更加多元化。目前, 无机阻燃剂的研究基本向着无污染、多功能的方向进行, 就国内外发展趋势而言, 主要集中在以下几个方面: (1) 研究纳米级无机阻燃粉体, 使阻燃复合材料兼具良好的阻燃和力学性能; (2) 研究阻燃体系的相容性与分散性, 寻找更为优异的粉体表面改性剂, 使无机阻燃剂具有更优良的阻燃特性, 有利于产业化; (3) 研究各种无机阻燃剂的复配协同效应以提高阻燃效率; (4) 无机阻燃剂的多功能化, 如抗菌、导电、屏蔽和防辐射等也是近年来无机阻燃剂的重要发展方向之一。

►欢迎进入【粉体论坛】

|