|

| |

| 超细粉体为什么会团聚? |

| 来源:中国粉体技术网 更新时间:2014-05-16 09:06:33 浏览次数: |

|

| |

(中国粉体技术网/班建伟)超细粉体是一种微小的固体颗粒,它属于微观粒子和宏观物体交界的过渡区域,具有一系列独特的物理和化学特性。当粒径尺寸达到纳米量级时,纳米材料就具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,进而展现出许多特有的性质,尤其是化学活性。所以纳米材料在催化、滤光、光吸收、医药、磁介质及新材料等方面有广阔的应用前景。

传统的制备粉体的方法是机械粉磨,但是机械粉磨的极限在0.15μm左右。由于机械方法制得的粒度有限,因此湿化学方法就成为了目前制备纳米粉体的最常见方法,其中又以共沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法最为常见。湿化学方法具有勿需苛刻的物理条件、易中试扩大、产物组分含量易精确控制、可实现分子/原子尺度水平上的混合、产物粒径分布窄和形貌规整等特点,最适于用来制备纳米氧化物粉体。但采用湿化学方法制备的超细粉体,往往会发生有害的团聚,即纳米粒子重新聚集成较大的粒子,使得其独特的物理化学性质失效。因此,解决团聚问题已经成为当今粉体技术的关键。

1. 团聚过程及产生的原因

粉体的团聚是指粉体颗粒在制备、分离、处理及存放过程中相互连接形成的由多个颗粒形成的较大的颗粒团簇的现象。

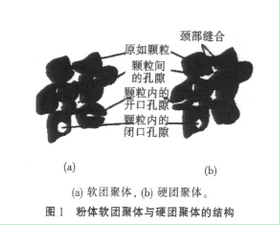

按照其形成的原因,团聚一般分为软团聚和硬团聚。软团聚一般认为是由于粉体表面的原子、分子之间的静电力和库仑力所致,该种团聚可以通过一些化学的作用或施加机械能的方式来消除;硬团聚除了原子、分子间的静电力和库仑力以外,还包括液体桥力、固体桥力、化学键作用力以及氢键作用力等,因此硬团聚体在粉末的加工成型过程中其结构不易被破坏,而且将影响粉体的性能(二者结构比较如图1所示)。

由于固相颗粒间存在大量的液体介质,颗粒间又可产生排斥作用,这样的团聚过程是可逆的。形成团聚的第二过程发生在固液分离阶段。从液相中合成出的固相颗粒需要同液相分离,随着最后一部分液相的排除,在表面张力的作用下颗粒互相不断靠近,最后紧密地聚集在一起。如果液相是水,由于前驱体含有大量的结构吸附水,同时还有大量的物理吸附水,在水分蒸发之初,前驱体体积的缩小等于蒸发出的液体体积,没有出现气液界面,故而不存在毛细作用。但随着水分的不断蒸发,凝胶间出现空隙,在空隙中形成大量的弯月液面,于是在凝胶网络之间产生巨大的毛细管力,使颗粒收紧聚集,从而形成团聚体;如液相中尚含有微量杂质盐类(氯化物、氢氧化物),则会形成盐桥把颗粒互相黏牢。这样的团聚过程是不可逆的,一旦生成就很难将团聚再彻底分开。

从液相中合成粉料往往首先形成氢氧化物或盐类,需要通过煅烧才能转化成氧化物粉末。煅烧温度和时间控制不合适会引起晶粒极度生长并在颗粒互相接触处发生烧结,同时会使第一、二过程中形成的团聚进一步加强,从而使已形成的团聚体结合得更牢固,形成所谓的硬团聚。这就是形成团聚的第三过程。为避免生成硬团聚,必须选择适当的煅烧制度。

2. 软团聚的成因

目前,研究者们认为软团聚的形成原因基本一致,即软团聚是由颗粒之间的库仑力和范德华力所造成的。经典的DLVO理论可以解释液相反应阶段产生的软团聚。粒间静电作用是颗粒在分散介质中互相接近到双电层开始交叠时产生的。静电作用的起因主要是因扩散层中的各种粒子互相靠近而产生的相互排斥(同号时)或相互吸引(异号时)作用。对于同质颗粒,这种静电作用恒表现为排斥力;对于不同质颗粒,静电作用可能是排斥力作用也可能是吸引作用,视两者表面荷电状况而异。

3. 硬团聚的成因

到目前为止,有关硬团聚的形成原因还没有一个统一的看法。不同化学组成、不同制备方法有不同的团聚机理,无法用一个统一的理论来解释。气相法制备超细粉体时,只要条件适当,不容易出现硬团聚;固相法和液相法制备超细粉体时,硬团聚一般出现在粉体的分离和前驱体的处理阶段。关于硬团聚的成因主要有:毛细管吸附理论、晶桥理论、氢键理论、化学键理论和表面原子扩散理论。

毛细管吸附理论认为,纳米粉体材料硬团聚产生的主要原因是排水过程中所引起的毛细管作用造成的。含有分散介质的粉体在加热时吸附的液体蒸发,随着分散介质的蒸发,颗粒的间距减小,在颗粒之间形成了连通的毛细管,颗粒的表面部分逐渐裸露出来。而介质蒸汽则从孔隙的两端出去,这样由于毛细管力的存在,在水中形成静拉伸压力,导致毛细管孔壁的收缩,因此认为毛细管作用力是导致硬团聚形成的主要原因。

氢键理论认为,如果液相为水,则残留在颗粒之间的微量的水会通过氢键的作用,由液相桥将颗粒紧密地黏在一起形成硬团聚。显然,这种理论是不完整的。如果颗粒之间的作用力仅是氢键,那么在完全脱水后,粉体之间的氢键是完全可以消除的,而实际上,脱水不会引起团聚程度的降低。此外,如果仅是由氢键作用造成的硬团聚,那么当把团聚的粉体重新分散到水相介质中后,粉体应该处于良好的分散状态,但实际中并非如此。所以,对大多数硬团聚现象,氢键理论并不适用。

晶桥理论是建立在纳米粉体在分散介质特别是水中有一定溶解现象的基础上的。该理论认为,在纳米粉体的干燥过程中,毛细管力使颗粒相互靠近,颗粒之间由于表面羟基和部分原子在介质中的溶解-沉析形成晶桥而变得更加紧密,在晶桥的作用下,纳米颗粒相互结合,从而形成较大的块状聚集体。如果液相中还含有其它的金属盐类物质,还会在颗粒之间形成结晶盐的固相桥从而形成硬团聚体。

表面原子扩散键合机理认为:大多数液相法合成超细粉体的过程中,氧化物粉体是通过高温分解、液固分离前驱体的化合物(一般是氢氧化物、盐、金属有机化合物等)而得到的。在高温分解过程中,由于刚刚分解得到的颗粒表面原子具有很高的表面活性,并且颗粒粒径很小,表面悬空键引起原子的能量远高于内部原子的能量,容易使颗粒表面原子扩散到相邻颗粒表面并与其对应的原子键合,形成稳固的化学键,从而形成永久性的硬团聚。

►欢迎进入【粉体论坛】

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|